Wiedersehen mit Elisabeth Erdmann-Macke

Persönliche Erinnerungen an die Frau des expressionistischen Malers August Macke, der in Münster eine Ausstellung gewidmet ist

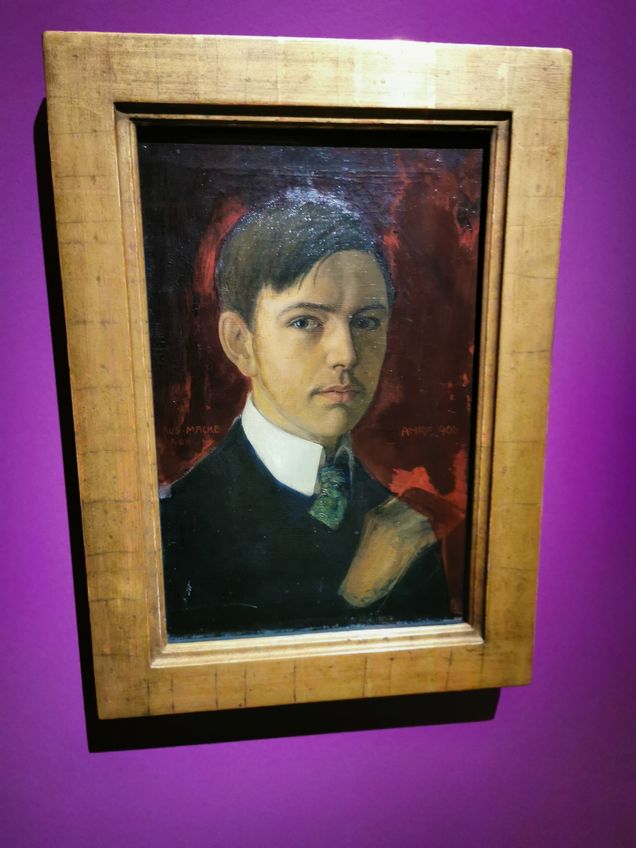

Sie hat selbst nie gemalt und war auch sonst nicht künstlerisch tätig (sieht man vom Verfassen biographischer und erinnernder Texte ab) – und doch ist sie einer der großen Frauengestalten der Kunstgeschichte: Elisabeth Erdmann-Macke (1888 – 1978). In jungen Jahren hatte sie in ihrer Heimatstadt Bonn August Macke kennengelernt, der ihre große Liebe wurde. Die beiden heirateten 1909, aber das Glück währte nur kurz, denn der Maler fiel gleich im ersten Kriegsjahr 1914 in Frankreich. Der Expressionist, der nur 27 Jahre alt wurde, hat dennoch ein umfangreiches und bedeutendes Werk hinterlassen. Elisbath heiratete später den Schulfreund August Mackes, den Publizisten Lothar Erdmann. Er wurde 1937 im KZ Sachsenhausen von den Nazis ermordet.

Das Museum für Kunst und Kultur in Münster ist in einer grandios gemachten Ausstellung den Spuren des Macke-Paares nachgegangen. Die Präsentation trägt den Titel: August und Elisabeth Macke. Der Maler und die Managerin. Das war sie in der Tat, denn schon in der gemeinsamen Bonner Zeit begleitete und managte sie sein Künstlerdasein, was dadurch erleichtert wurde, dass sie aus einer wohlhabenden Bonner Fabrikantenfamilie stammte. Nach Augusts Tod verwaltete sie mit großem Geschick das künstlerische Erbe, rettete es vor allem durch die Zerstörung durch die Nazis und war so maßgeblich dafür verantwortlich, dass seine Kunst nicht nur fortleben, sondern auch zu Ansehen und Ruhm gelangte.

Seit Jahrzehnten ist das Museum für Kunst und Kultur in Münster ein Zentrum der Macke-Forschung und besitzt auch bedeutende Werke des Malers. Im Mittelpunkt der Ausstellung in Münster steht natürlich das Paar Macke, aber Elisabeth rückt dabei deutlich in den Vordergrund – eine späte und längst überfällige Würdigung von Leben und Wirken dieser großen Frau, die sein Werk so maßgeblich mitgestaltet und beeinflusst hat. Sie hat ihn dabei nicht nur menschlich und künstlerisch unterstützt, sondern sie war auch sein permanentes Modell. Elisabeth porträtierte er etwa 200 mal, sie war also nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Muse, „Seelenverwandte“ und sein künstlerisches „Objekt“. Sie wurde so zu einer Ikone der Kunstgeschichte.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass August Macke seine malerische Formsprache nicht zuletzt auch an der immer neuen Gestaltung dieser weiblichen Vorbildgestalt ausgeformt und gefunden hat. Die Ausstellung zeigt diesen Weg sehr gelungen auf – von den Skizzenbüchern bis zu den Gemälden. So ist diese enge eheliche und künstlerische Beziehung ein fast einmaliges Phänomen in der Geschichte der Malerei geworden.

Die Ausstellung widmet Elisabeth an ihrem Ende einen ganzen Raum. In einer Video-Show wird noch einmal ihr Leben mit August vorgeführt. An den Wänden sind zwei Zitate von ihr aufgeführt, die diese ganz besondere eheliche und künstlerische Beziehung demonstrieren. Elisabeth sagte da: „Von uns kann ich jedenfalls sagen, dass jedes Bild in allen Phasen des Entstehens immer mir vorgesetzt wurde und ich musste mein Urteil abgeben, was mir große Freude machte, da ich dadurch ein so großes Vertrauen genoss und ein klein wenig an der wunderbaren Arbeit beteiligt wurde.“ Und sie setzte in ihrer kreativen Begeisterung sogar noch eins drauf: „Und um ganz bescheiden eine persönliche Sache zu erwähnen, so muss ich gestehen, dass ich in zwei Bilder meines Mannes hineingemalt habe.“

An einer Wand dieses Raumes, der Elisabeth gewidmet ist, zeigen die Ausstellungsmacher ein riesiges Foto der alten Dame, das sie im Altersheim in Berlin kurz vor ihrem Tod zeigt. Dieses Bild hat mich ganz besonders berührt, denn so kannte ich sie, so hatte ich sie persönlich erlebt. Und so werde ich sie in Erinnerung behalten. Zu der Bekanntschaft kam es folgendermaßen: Ich studierte Anfang der 70er Jahre in Bonn und wohnte in der Altstadt des schönen kleinen Städtchens am Rhein. Eines Tages las ich (ich weiß gar nicht mehr, wo), dass unweit von meiner Studentenbude – sozusagen gleich um die Ecke – in der Bornheimer Straße das Haus stand, in dem August und Elisabeth Macke ihre gemeinsamen Jahre verbracht hatten und in dem August unter dem Dach (in dem Bodenraum) sein Atelier hatte. Und: Elisabeth, inzwischen hochbetagt, wohnte immer noch oder wieder in diesem Haus!

Ich kannte aus der Universitätsstadt Göttingen die schöne Sitte, an Häusern, in denen prominente Studenten oder andere Geistes- oder historische Größen gewohnt hatten, eine Tafel mit ihrem Namen und die Daten des dortigen Aufenthaltes anzubringen. Eine solche Tafel gehörte auch an das Macke-Haus, denn nichts an diesem Gebäude deutete auf seine so bedeutende Rolle in der Kunstgeschichte hin.

Mein Studienfreund Gerhard Pfafferott, der später als Philosophie-Professor an der Bonner Universität lehrte, und ich heckten abends in einer Kneipe einen Plan aus, wie wir vorgehen könnten, um das Tafel-Projekt zu realisieren. Wir beschlossen, Frau Erdmann-Macke einen Brief zu schreiben, setzten den Text auch gleich auf – des Inhalts, dass es ganz unverständlich sei, dass auf das künstlerische Wirken dieses so bedeutenden Malers an der Außenfront seiner Arbeits- und Wohnstätte nirgendwo hingewiesen würde. Wir boten uns an, eine Tafel zu spenden, um diesen kulturellen Missstand zu beseitigen.

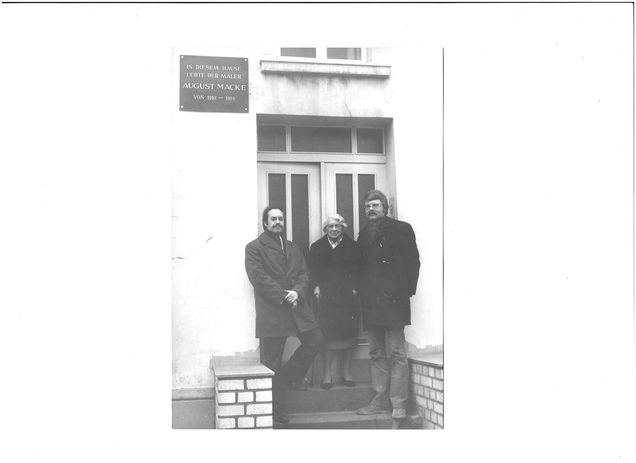

Frau Erdmann-Macke antwortete uns umgehend und war über unsere Initiative nicht nur hoch erfreut, sondern stimmte ihr begeistert zu. Wir gaben die Tafel in Auftrag, auf der nur schlicht vermerkt war, dass in diesem Haus der Maler August Macke von 1910 bis 1914 gelebt und gearbeitet habe. Am 15. Januar 1972 wurde die Tafel links oberhalb der Eingangstür angebracht. Es gibt ein schönes Foto, auf der Gerhard Pfafferott, Frau Erdmann-Macke und ich auf der Treppe vor der Haustür stehen. Wir drei waren sehr stolz auf die vollbrachte Aktion. Der Bonner Generalanzeiger brachte am 17. Januar einen ausführlichen Bericht mit dem Foto über unsere Initiative.

Frau Erdmann-Macke lud uns, um unser Engagement zu würdigen, zum Essen ein. Sie hatte den Tisch – mit einem ausgeprägten Sinn für Symbolik – in Augusts Atelier auf dem Dachboden direkt vor dem großen Wandbild Das Paradies decken lassen, das August und Franz Marc zusammen gemalt hatten. Dort saßen wir, genossen ein edles Mahl und hörten den Erzählungen der alten Dame zu, die über so große Erinnerungsschätze eines an wunderbaren Höhepunkten und tragischen Tiefen reichen Lebens verfügte.

Sie hatte durch ihre Verbindung mit August viele Größen der Kunstgeschichte persönlich gekannt und engen Umgang mit ihnen gepflegt. Am nächsten stand den Mackes wohl Franz Marc, der ein enger Freund der Familie in Bonn wurde, diese Freundschaft überdauerte auch den Tod von August. Sie berichtete uns von Wassily Kandinsky, dem russischen Emigranten, den das Ehepaar Macke in München kennenlernte. Er sei ein merkwürdiger „fremder“ Typ gewesen, er habe etwas Mystisches und Phantastisches an sich gehabt – mit Neigung zum Pathos und zur Dynamik. Er hätte auf Künstler eine große Anziehungskraft ausgeübt. Mit etwas Reserve begegnete man allerdings seiner Frau Nina, die ein extremer und streitbarer Charakter gewesen sei. Sie ging später sogar vor Gericht, um einzuklagen, dass ihr Mann als erster abstrakt gemalt habe,

Freundschaftlich war auch das Verhältnis zu Gabriele Münter, die maßgeblich an der Gründung der Künstlervereinigung Blauer Reiter beteiligt war. Die Beziehung zu ihr kühlte später aber ab und ging wegen „kleinlicher Missverständnisse“ in die Brüche. Auf Details dieser Entfremdung ging Frau Erdmann-Macke aber nicht ein. Alexej von Jawlenski schilderte sie als einen überaus sympathischen Menschen, der voller Güte und Zartheit gewesen sei. Paul Klee, der dem Blauen Reiter nahestand und mit dem und Louis Moilliet zusammen August Macke die Tunis-Reise unternahm, sei ein sehr stiller und introvertierter Mensch gewesen, dessen Augen wie abwesend in eine fremde Welt zu blicken schienen. Diese Aussage passt zu seinen träumerisch-lyrisch empfundenen Bildern.

Natürlich ging es bei all diesen Freundschaften und Beziehungen nicht nur um persönliche und menschliche Aspekte, wenn diese natürlich auch eine sehr wichtige Rolle spielten. Es war ja eine Zeit, in der diese expressionistischen Maler nach ganz neuen Formen des Ausdrucks suchten, und deshalb waren diese Begegnungen immer auch ein Geben und Nehmen des künstlerischen Austausches. Äußerst anregend war in diesem Zusammenhang auch die Bekanntschaft mit dem Malerehepaar der französischen Avantgarde Robert und Sonia Delauney aus Paris, die auch mit neuen Formen experimentierten und einen ganz neuen Stil – den Orphischen Kubismus – schufen. Über ihren Mann sagte Frau Erdmann-Macke: „Er ist ja nur 27 Jahre alt geworden, aber was für ein großes Werk hat er in diesen wenigen Jahren geschaffen! Wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, ein hohes Alter zu erreichen, wäre sein vor liegendes Werk wahrscheinlich nur die erste Epoche seines Schaffens gewesen.“

Eher belustigt erzählte sie von Max Ernst aus dem nahen Brühl, den sie als Künstler sehr schätzte, aber als „kleinen Nassauer“ bezeichnete, weil er sich immer in der Tischlerei ihres elterlichen Betriebes Verpackungen für seine Bilder zimmern ließ, sie aber nie bezahlte. Den französischen Dichter Apollinaire, der oft in Bonn bei ihnen zu Besuch war, schilderte sie als einen äußerst lebhaften und temperamentvollen Zeitgenossen. Er sprach gut Deutsch und hatte Gedichte über die schöne Rheingegend um Bonn geschrieben. Schmunzelnd berichtete Frau Erdmann-Macke, dass er in Bad Honnef bei einer gutbürgerlichen Familie als Hauslehrer gearbeitet habe, ein Techtelmechtel mit der Tochter des Hauses angefangen habe und deshalb sofort vor die Tür gesetzt worden sei. Dieses Detail hat sie nicht in ihr Erinnerungsbuch aufgenommen.

Dann kam sie auf den Anlass unseres Beisammenseins zu sprechen: die Tafel am Haus. Sie hatte sich riesig über unsere Initiative gefreut, und diese Freude hatte einen brisanten politischen Hintergrund. Sie sprach ihn uns gegenüber ganz offen aus: Die offizielle Kulturpolitik der Stadt Bonn – immerhin damals die Hauptstadt der Bundesrepublik – hatte nie auch nur das geringste Interesse daran gezeigt, dass ein so bedeutender Maler wie August Macke einige Jahre in ihren Mauern gelebt hatte. Darüber war Frau Macke-Erdmann sehr verbittert.

Sie nannte auch den Namen des für eine so verfehlte Politik verantwortlichen Kulturdezernenten. Es war ein Dr. Marx. „Er hatte nur Beethoven im Sinn und nichts anderes, für dessen Musik, die Verbreitung und die Popularisierung seines Werkes und seiner Person im Zusammenhang mit der Stadt Bonn tat er alles. August Macke existierte für ihn gar nicht“. Und sie fügte hinzu: „Deshalb ist mir Ihre Initiative mit der Tafel so wichtig, weil hier – auch wenn es eine private Aktion ist – zum ersten Mal von Augusts Schaffen in Bonn Kenntnis genommen wird.“

Frau Erdmann-Macke war nicht nur verärgert und verbittert über das Negieren des großen Künstlers August Macke in der damaligen Bundeshauptstadt, sie zog auch ihre Konsequenzen daraus: „Die Stadt Bonn wird aus dem Macke-Nachlass für ihre Museen nichts bekommen. Ich gebe alles nach Münster, das dortige Museum hat schon sehr früh großes Interesse gezeigt. Die Skizzenbücher und einige Gemälde haben sie schon bekommen. Das große Wandbild Das Paradies [vor dem wir gerade saßen] wird auch nach Münster gehen. Ich habe das so geregelt: Es wird in Blöcke gesägt werden und dann im Museum für Kunst und Kultur in Münster wieder aufgestellt.“ Dort steht es nun seit vielen Jahren. Und mit der Erzählung von Frau Erdmann-Macke erklärt sich auch, warum dieses Museum zum Zentrum der Macke-Forschung geworden ist, warum es vor Jahren schon eine große Macke-Ausstellung zeigte und warum es nun die Präsentation gab, die auch die Rolle von Augusts Frau so groß herausstellte.

Ich kann nicht beurteilen, wie weit unsere Tafel eine Rolle gespielt hat, die Aufmerksamkeit in Bonn auf das Macke-Haus zu lenken. Aber die Bonner haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Stadt, das Land Nordrhein Westfalen und private Initiativen (vor allem natürlich die Museum August Macke Haus GmbH als heutige Trägerin) haben dafür gesorgt, dass das Haus heute ein Museum für den Künstler und sein Werk ist. In den Garten hinter dem Haus, den August so oft gemalt hat, hat man einen modernen Anbau gesetzt, sodass es nun reichlich Raum für Ausstellungen und kulturelle Events gibt.

Im Bonner Hofgarten steht heute eine Bronzeskulptur des Bildhauers Stephan Balkenhol, die an August Macke erinnern soll. Es ist keine naturalistische Darstellung des Malers. In einem hohen Pavillon (4,5 Meter) steht die überlebensgroße Bronzefigur eines Mannes (ist es August Macke?), der in ein vielfarbiges Glasdach schaut. Die Skulptur soll auf das verweisen, was für den Maler August Macke das Wesentlichste war: Licht und Farbe. Man hat also in Bonn einiges zur Wiedergutmachung getan, um diesen großen Sohn der Stadt zu ehren. Es bleibt aber die bittere Feststellung, dass Münster in der Präsentation Mackes Bonn eben den Rang abgelaufen hat.

An all diese Fakten, Ereignisse und Zusammenhänge musste ich denken, als ich jetzt in Münster durch die Ausstellung wanderte – und die Stunden mit dieser wunderbaren Frau (wir waren noch öfter bei ihr zu Gast) wieder so real in meiner Erinnerung auftauchten.